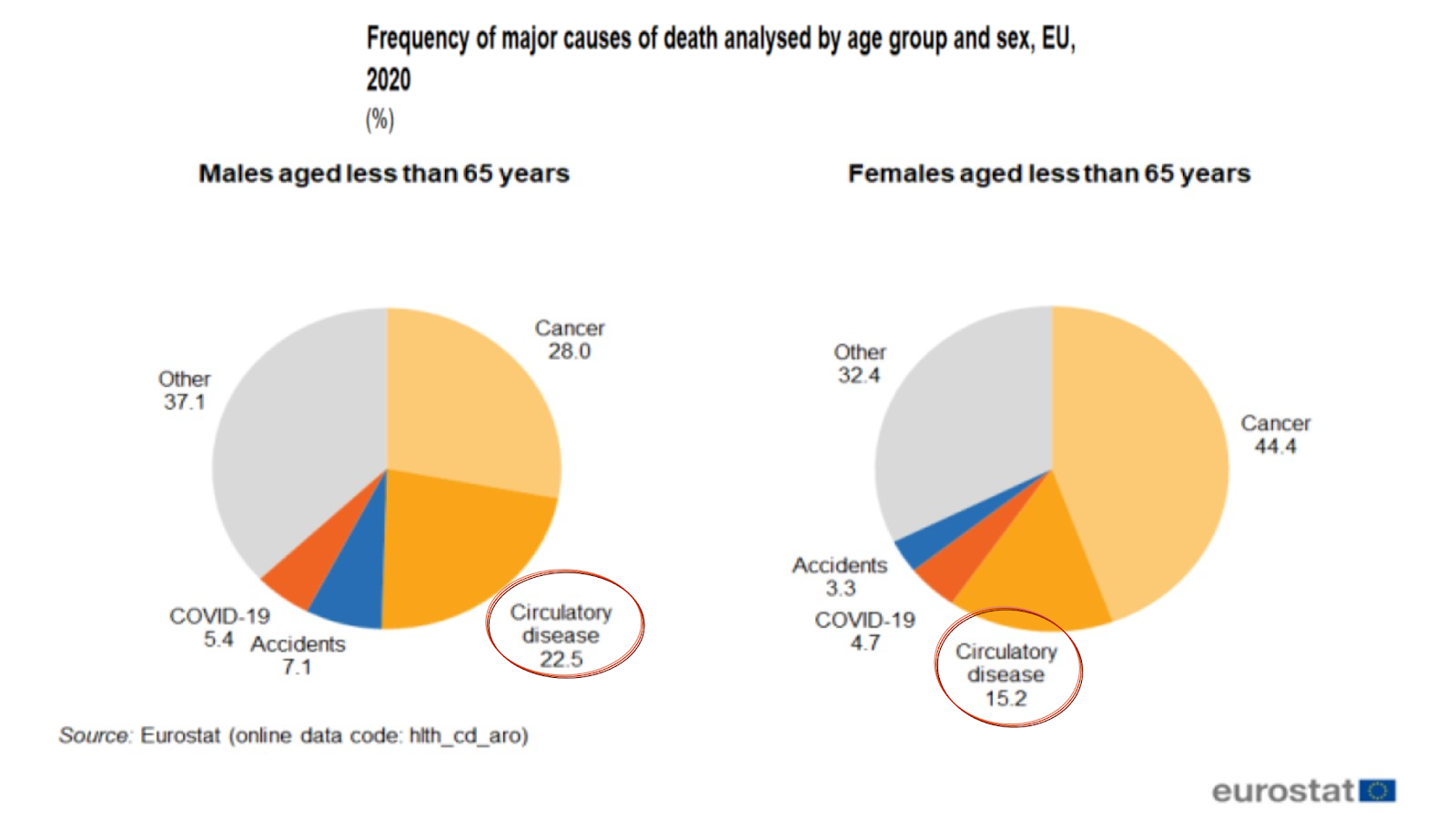

Un’alimentazione scorretta incide significativamente, attraverso le sue ben note ripercussioni sui principali fattori di rischio cardiovascolare — come diabete, iperlipemia, ipertensione arteriosa e obesità — sull’insorgenza di patologie gravi quali infarto e ictus, che da sole rappresentano circa il 20% delle cause di morte prematura tra gli europei sotto i 65 anni (figura 1).

Tuttavia, gran parte di queste morti potrebbe essere evitata adottando abitudini alimentari sane, che si identificano, ancora una volta, con la Dieta Mediterranea.

La Dieta Mediterranea continua a rappresentare un solido punto di riferimento nutrizionale nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, dimostrandosi efficace anche nei soggetti con predisposizione genetica al rischio coronarico (familiarità). I suoi benefici, tuttavia, vanno oltre l’ambito cardiaco: numerose evidenze scientifiche ne confermano l’efficacia anche nella riduzione del rischio di alcuni tumori — come quelli del colon-retto, pancreas, mammella, endometrio e prostata — nonché nella prevenzione di malattie neurodegenerative, tra cui Alzheimer e Parkinson.

Questo ampio effetto protettivo è legato alla presenza di numerosi alimenti “funzionali”, ovvero capaci di influenzare positivamente l’organismo e di ridurre il rischio di sviluppare patologie cronico-degenerative. Questi alimenti sono principalmente di origine vegetale — come cereali, legumi, verdure, frutta fresca, frutta secca e olio extra-vergine di oliva — ma includono anche alcuni di origine animale, come pesce, latte e derivati, uova e carni magre.

Di seguito alcuni aspetti che possono e devono migliorare la nostra alimentazione:

I cereali — come pane, pasta, riso, polenta e couscous — costituiscono la base della piramide alimentare e dovrebbero essere consumati quotidianamente, privilegiando le versioni integrali. Questi ultimi, oltre a fornire proteine e carboidrati complessi al pari dei cereali raffinati, si distinguono per il loro elevato contenuto di fibre, fitosteroli, vitamine del gruppo B ed E, e sali minerali come magnesio e selenio.

Grazie a questi nutrienti, i cereali integrali favoriscono il controllo del peso corporeo e contribuiscono alla riduzione di obesità, ipercolesterolemia e diabete. Inoltre, migliorano il transito intestinale, risultando utili nella prevenzione della diverticolosi e dei tumori del colon, anche grazie al loro effetto saziante dovuto al rallentamento dello svuotamento gastrico.

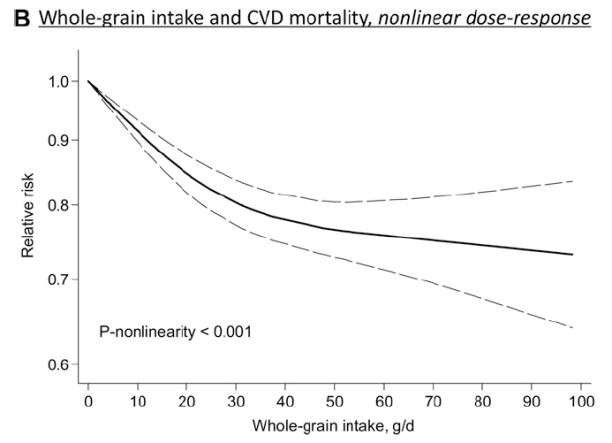

Il consumo di tre porzioni al giorno — pari a circa 50 grammi complessivi (es. 3-4 fette biscottate, 3 cucchiai di cereali da colazione, una fetta di pane o 80 grammi di pasta o riso) — è associato a una riduzione del 20% della mortalità cardiovascolare e del 12% di quella per tumori (Figura 2).

Nonostante questi importanti benefici, il consumo di cereali integrali in Italia è ancora ben al di sotto dei livelli raccomandati. È quindi fondamentale promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza di introdurre quotidianamente cereali integrali nella nostra alimentazione.

È raccomandato consumare pesce più volte alla settimana, poiché rappresenta una preziosa fonte di acidi grassi omega-3 — in particolare il pesce azzurro — oltre a fornire importanti minerali. Il consumo regolare, anche di una sola porzione settimanale, è associato a una riduzione del rischio cardiovascolare pari al 16%.

Tuttavia, è opportuno limitare il consumo di specie ittiche di grandi dimensioni e predatrici, come tonno e pesce spada, poiché tendono ad accumulare quantità significative di mercurio, nonché micro e nano-plastiche, potenzialmente dannose per la salute.

L’apporto di acidi grassi saturi dovrebbe essere limitato a meno del 10% del totale calorico giornaliero, sostituendoli in parte con grassi monoinsaturi (come quelli contenuti nell’olio extra-vergine di oliva) e polinsaturi (presenti nel pesce e nella frutta secca). È stato dimostrato che sostituire solo l’1% delle calorie provenienti da grassi saturi con grassi polinsaturi riduce il rischio cardiovascolare del 2-3%.

Tuttavia, non tutti i grassi saturi hanno lo stesso impatto sulla salute. Studi affidabili evidenziano che quelli a catena corta o con un numero dispari di atomi di carbonio (C15, C17), tipici dei prodotti lattiero-caseari, non si associano all’aumento del rischio cardiovascolare, a differenza di quelli di origine carnea.

I formaggi, pur contenendo grassi saturi, sale e un’elevata densità calorica, contribuiscono anche ad aumentare il colesterolo HDL (cosiddetto “buono”) e non solo l’LDL (quello cosiddetto ‘’cattivo’’), e forniscono nutrienti importanti come calcio, vitamina D e probiotici. Questi elementi possono spiegare un effetto protettivo complessivo contro le malattie cardiovascolari, stimabile attorno al 10%.

Il consumo di bevande zuccherate andrebbe fortemente disincentivato, anche attraverso misure fiscali specifiche, poiché rappresentano una fonte significativa di calorie spesso ignorata o sottovalutata. Il loro apporto energetico contribuisce allo sviluppo di sovrappeso, sindrome metabolica e diabete di tipo 2.

Inoltre, insieme ai cibi ultraprocessati di origine animale, queste bevande figurano tra gli alimenti più strettamente associati a un aumento del rischio cardiometabolico e a una maggiore mortalità per cause oncologiche.

Il consumo di bevande alcoliche va moderato. Le Linee Guida della European Society of Cardiology indicano, per chi già consuma alcol, un limite massimo di una-due unità al giorno per gli uomini e una per le donne, in quanto un’assunzione moderata potrebbe avere effetti favorevoli sul rischio cardiovascolare: aumento del colesterolo HDL, riduzione della resistenza insulinica e minore rischio trombotico (attraverso la riduzione del fibrinogeno e del fattore VII, e l’aumento dell’attivatore tissutale del plasminogeno).

Tuttavia, dati più recenti provenienti dall’UK Biobank — uno studio condotto su oltre 330.000 bevitori e 20.000 non bevitori seguiti per circa sette anni — mostrano che, tra i consumatori moderati (<14 unità/settimana), solo chi beveva vino presentava una riduzione del rischio di infarto del miocardio (0,75; IC 95%: 0,67–0,84). Al contempo, però, si osservava un aumento del rischio di ictus cerebrale, portando a un effetto complessivamente neutro sulle malattie cardiovascolari (1,00; IC 95%: 0,93–1,08).

In particolare, gli eventuali benefici sembrano attribuibili soprattutto al vino rosso, grazie al contenuto di polifenoli — come il resveratrolo — presenti nella buccia dell’uva rossa. Questo composto ha proprietà antiossidanti in grado di contrastare lo stress ossidativo, un fattore coinvolto nei processi d’invecchiamento cellulare e nello sviluppo di malattie cronico-degenerative.

È importante sottolineare, però, che un bicchiere di vino rosso contiene solo 1,7 mg di resveratrolo, a fronte dei circa 75 mg di polifenoli presenti in un cucchiaio di olio extra-vergine di oliva e dei circa 410 mg in una mela renetta.

Infine, non va trascurato il contenuto calorico dell’alcol: un solo bicchiere di vino può apportare oltre 100 calorie, da considerare nel bilancio energetico quotidiano.

Il consumo di sale va ridotto a 5 g al giorno. Un adulto italiano, invece, ne introduce circa 10 g, di cui circa il 70-80% con gli alimenti. La riduzione di 5 g di sale al giorno, che equivale ad un cucchiaino da caffè, è in grado di ridurre del 17% le malattie cardiovascolari.

Interessante appare anche la rivisitazione della Dieta Mediterranea in ottica di alimentazione ipocalorica proposta dal biochimico Valter Longo, il cui regime alimentare si basa sul consumo di cereali integrali, legumi, verdure e frutta di stagione, ma con una riduzione delle calorie tra il 50 e il 70%, regime che va seguito per 5 giorni e ripetuto due-tre o più volte l’anno a seconda dello stato di salute della persona e del consiglio del medico curante. A questo si può abbinare l’approccio che si basa sul cosiddetto “pasto sostitutivo”, composto dalla monoporzione (o combinazione) di cibi ipocalorici come zuppe, minestroni, snack salati o snack dolci. In entrambi i casi, l’approccio ipocalorico non solo riduce il grasso addominale (fonte di molecole pro-infiammatorie) ma, nel contempo, è in grado di stimolare anche un processo di riprogrammazione e rigenerazione cellulare che comporta un’ulteriore riduzione dell’infiammazione, oltre a un ben noto miglioramento dei principali fattori di rischio cardio-metabolici.

In conclusione, alcuni alimenti della Dieta Mediterranea quali, ad esempio, i cereali integrali, i legumi, le verdure, la frutta, l’olio extra-vergine di oliva, apportando vitamine e sali minerali ad azione antiossidante, appaiono in grado di contrastare i danni dei radicali liberi che concorrono fortemente a causare un invecchiamento patologico e lo sviluppo delle malattie cardiovascolari e tumorali. Inoltre, pesce e olio extra-vergine di oliva, presentando un buon contenuto, rispettivamente, in acidi grassi monoinsaturi e in grassi omega-3, grassi fondamentali nel mantenimento della struttura delle membrane delle cellule nervose, concorrono a una longevità in buona salute fisica e mentale e, quindi, a una longevità di qualità.

Fig. 1 – Mortalità in Europa al di sotto dei 65 anni in soggetti di sesso maschile e femminile (Eurostat 2020).

Fig. 2 – Assunzione giornaliera di cereali integrali e mortalità cardiovascolare (Chen GC, et al., Am J Clin Nutr 2016).

Prof. Roberto Volpe

Docente di Epidemiologia e Salute Pubblica

CdL Medicina e Chirurgia – Università Europea di Roma

Ricercatore CNR – Unità Prevenzione e Protezione